フォトカプラは発光ダイオードの光でフォトトランジスタを導通させる

フォトカプラは発光ダイオードを光らせ、その光でフォトトランジスタを導通させます。

図1 内部等価回

ここでは、そういう基本的な構造だけを持つ「汎用フォトカプラ」の使い方について説明します。

フォトカプラの使い方には、主に次のような2通りの使い方があります。

- スイッチング動作:単純にパルス信号の伝達

- アナログ動作:スイッチングレギュレータの誤差帰還など

しかし、どちらかと言えばスイッチングの方が動作が単純ですから、最初はスイッチングの方がなじみやすいと言えます。

そのため、この資料では、主により基本的なスイッチング動作を中心に説明します。

出力トランジスタはスイッチ動作する

スイッチングの場合、出力側のフォトトランジスタの動作は完全にスイッチと考えます。

つまり、普通のトランジスタをスイッチ動作させるときは、エミッタ負荷(エミッタフォロワ)の場合とコレクタ負荷(エミッタ接地)の場合とで動作が異なり ますが、汎用フォトカプラの場合は、出力側のフォトトランジスタにベース配線がなく、ベース電流は常にコレクタから流れますから、負荷をコレクタにつなげ ても、エミッタに接続しても、どちらでも同じようにトランジスタを飽和させて、スイッチ動作をさせることができます。出力信号の極性は互いに反対になりま すが。

図2 負荷の接続方法

実際に流せる出力電流

フォトカプラが「スイッチ」だと言いましても、フォトカプラの出力端子にいきなりモータをつなごうなどとは考えないでください。

いわゆる「汎用フォトカプラ」の出力端子に流せる電流は定格だけから判断しても、たかだか数十mAにすぎませんから。

せいぜい発光ダイオードを点滅させるくらいの回路電流容量と考えてください。

図3 過負荷の例

では、実際フォトカプラにはどのくらいまで出力電流が流せるのでしょうか?

(以下、最大出力電流の検討ですので、2-3mA以下の出力電流でお考えの場合には、一般的にこの説明は不要です。「出力電流を流すために必要な入力電流」を先にお読みください。)

出力電流は、定格電流範囲内であればいくらでも流せるのではなく、スイッチ動作特性として、どのような出力電流に対してどのような出力電圧でなければならな いか、そしてそのためにはどれくらいの入力電流が必要なのかという、主に「静特性」面の要求条件、そして伝達特性の経時劣化も見込んで、次の順序で検討します。

- 入力電流(IF)の許容最大値

- 許容範囲の入力電流(IF)で出力できる最大電流

- 経時特性劣化に伴う出力電流(IC)の減少

- 「導通出力電圧」を一定以下にする出力電流(IC)値範囲

このうち、(1)はシングルトランジスタ型でもダーリントン型でもおおむね同じような結果ですが、(2)以降はシングルトランジスタ型とダーリントン型とでかなり異なりますので、(1)は共通、(2)以降についてはそれぞれ別々に説明します。

入力電流(IF)の許容最大値

まず、入力電流(IF)はどのくらいまで流せるのでしょうか? 入力電流(IF)の許容最大値は、次の2つの検討が必要です。

- 電流定格および内部損失定格

- 経時特性劣化

これらの検討の結果、もっとも厳しい(小さい)値を実際の入力電流の上限とします。

(i)電流定格および内部損失定格から判断する

一般的に定格は電流定格、内部損失定格の両者で判断しますが、たとえば次のPD-TAの図で見ますと、使用最大温度が75℃であれば許容損失は約75mWです。

図4 発光許容損失PD vs 周囲温度TAの例

このとき、たとえば入力側の発光ダイオードの特性が次の図のようであったとすれば、使用周囲温度が75℃で発光ダイオードの内部損失が75mWになる順電流(IF)はおよそ60mA程度(順電圧(VF)は1.2Vあまり)と推定されます。

図5 発光順電流IF vs 順電圧VFの例

したがって、電流定格がこれよりも大きければ、ひとまず入力電流(IF)の最大値はこの値に定まります。

(ii)経時特性劣化から判断する

しかし、フォトカプラ入力側の発光ダイオード(LED)は、長時間使うと発光効率が下がり、そのため、次の「CTR経時変化」の図のようにCTR(電流伝達率)が低下します。

図6 CTR経時変化の例

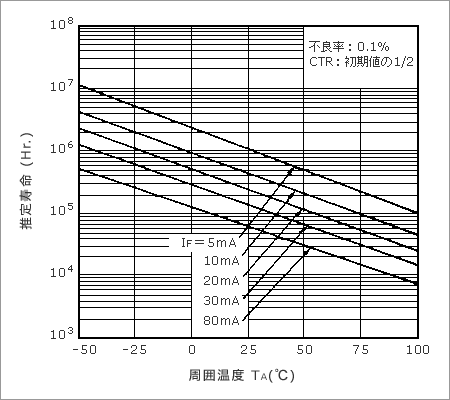

そのため、実際に使う入力電流(IF)の値は、一般的に次の「推定寿命」の図により決定します。

図7 推定寿命の例

たとえば、この例の場合、最大温度が50℃の場所で10万時間動作させるのであれば、流すことができる入力電流(IF)は20mAまでです。

ここまでで、この値がもっとも厳しい制限となりますから、実際に流すことができる入力電流(IF)の最大値はこの値に決まります

以下、この入力電流によって流すことができる出力電流を、シングルトランジスタ型とダーリントン型について、それぞれ算出してみます。

シングルトランジスタ出力型の場合

(i)許容範囲の入力電流(IF)で出力できる最大電流

フォトカプラの電流伝達率CTRは一般的に、次の「電流伝達率CTR vs 順電流(IF)」の図のように、入力電流(IF)が規格測定点から大きくなるにつれていったん大きくなり、さらにIFが大きくなると、今度は逆に小さくなっていきます。

図8 電流伝達率CTR vs 順電流(IF)の例

フォトカプラの特性は規格範囲内でバラツキますから、この図で、CTRの値が規格最低限の特性曲線を推定します。 ここではCTR=80%@IF=5mAとしますと、破線のように推定されます。

この破線上で、先ほど最終的に決定したIF=20mAならば、出力電流はいくつでしょうか?

20mAのおよそ100%だから20mA!

あたり! ひとまず20mA以下ならば、必ず流せると考えてよさそうです。

でも、実際に使うには以下の条件も考慮しなければなりません。

(ii) 経時特性劣化に伴う出力電流(IC)の減少

まず考えなければならないのは、上記のCTRは初期値であって、「(1)入力電流(IF)の許容最大値」の「(ii)経時特性劣化から判断する」で説明した寿命まで使うのであれば、最後はCTRがこの半分になることです。

Tこれだけで、必ず流すことができる出力電流(IC)は半分の10mA以下になると考えなければなりません。

(iii) 「導通出力電圧」を一定以下にする出力電流(IC)値範囲

さらに、上のCTR特性曲線図はVCE=5Vのときの話なのですが、実際にVCE=5Vで良いのでしょうか?

これは、出力トランジスタがスイッチング動作で導通するときの話なのですから、当然VCEはできる限り小さくなくてはなりません。

一般的には論理回路の入力レベル規格などの制約条件からVCE<1Vくらいに設計されます。

そのとき流せる出力電流(IC)の値は、次の「コレクタ電流(IC) vs コレクタ・エミッタ間電圧(VCE)」の図を使って求めます。

図9 コレクタ電流(IC) vs コレクタ・エミッタ間電圧(VCE)の例

この図に、上記「(ii) 経時特性劣化に伴う出力電流(IC)の減少」で求めたIC=10mA@VCE=5Vの曲線をひいて見ると、破線のように推定されます。

この曲線上で、VCE=1Vの点を見ると、おおむねIC=5mA前後です。これが、寿命まで考慮したときに確実にスイッチングできる最大出力電流なのです。(これは一例です。具体的には品種ごとに異なります。)

これ以上の出力電流を流す使い方では、初期的に流しきれない(出力の信号レベルが小さい)ものがあったり、特性劣化が早いものがあったりする可能性があります。

このように、実際に流すことができる出力電流は、最大定格と比べた場合、一般的にかなり小さいので十分な注意が必要です。

ダーリントントランジスタ出力型の場合

(i)許容範囲の入力電流(IF)で出力できる最大電流

一方ダーリントン型では、CTRが大きい分だけシングル型よりも有利と言えます。

たとえば、IF=20mAのときのCTR規格の最小値が、仮に100%でなく300%くらいあれば、IC=60mA@VCE=5Vです。

(ii)経時特性劣化に伴う出力電流(IC)の減少

さらに、シングル型同様に寿命を考えると、流せる出力電流は半分のIC=30mA@VCE=5Vです。

(iii) 「導通出力電圧」を一定以下にする出力電流(IC)値範囲

次の「ダーリントン型のコレクタ電流(IC) vs コレクタ・エミッタ間電圧(VCE)」の図上では、IF=1mAの曲線が上記のIC=30mA@VCE=5Vに近いと言えます。

図10 ダーリントン型のコレクタ電流(IC) vs コレクタ・エミッタ間電圧(VCE)の例

しかし、ダーリントン型では、上図のように、VCE=1V近辺はICの変化が急ですから、シングル型の場合のようにVCE<1Vで設計しようとすると、出力電流が流れるかどうか危ういことになります。

そこで、ダーリントン型の場合には一般的に、シングル型のような低出力電圧は得られない、ということを前提に、シングル型のときよりも0.5V高いVCE<1.5Vくらいで設計します。

そうすると、寿命いっぱいの時点でもおよそ25mAのコレクタ電流(IC)が流せると考えられます。したがって、一般的にダ-リントン型は、シングル型に比べて導通出力電圧は高めですが、より大きな電流を流す用途には適しています。

負荷の設計

こうして、現実的に流せる出力電流(IC)の最大限が分かったところで、その範囲内で、負荷回路の設計をします。

これまでの結果から、シングルトランジスタ型をIC=5mA@VCE=1Vで使うとして、次図の回路構成で、負荷抵抗RLの可能な範囲を調べてみます。

図11 一般的な回路構成例

仮に次段回路からコレクタに流れ込む電流INを1mAとしますと、電源電圧VCCが5Vであれば、負荷抵抗RLの最小値は次のように求められます。

式 (1) RL>(VCC-VCE)/(IC-IN)=(5V-1V)/(5mA-1mA)=1kΩ

また、フォトカプラは耐圧があればけっこう高い電源電圧でも使えますが、たとえば50V電源で使うとすれば、上の計算式で(VCCに50Vを代入すると、負荷抵抗の最小値はおよそ13kΩということになります。

それでは、負荷抵抗の最大限はどうでしょうか?

一般的には、遮断状態のときのコレクタ遮断電流ICEOで負荷抵抗RLに発生する電圧が電源電圧(VCCの10分の1以下くらいになるように設定します。

この遮断電流は要注意です。

データ・シートで見て「最大0.1マイクロアンペアか。結構小さいな。」と安心してはいけません。データ・シートの値は周囲温度TAが25℃のときの値であって、遮断電流Ileakはおおむねエミッタ-コレクタ電圧VCEに比例し、温度が25℃上がるごとに1桁大きくなります。

式 (2)

たとえばTA=25℃, VCE=50Vで遮断電流Ileakが最大0.1マイクロアンペアならば、TA=75℃, VCE=5Vでは、電圧で10分の1、温度で100倍大きくなりますから、0.1マイクロアンペアの10倍、つまり、最大1マイクロアンペアとなると考えられます。

Ileak=0.1µAx0.1x102=0.1µAx10=1µA

1マイクロアンペアで発生する電圧がVCEの10分の1、すなわち0.5V以下になる負荷抵抗は500kΩですから、これまでの結果から、電源電圧VCCが5Vならば、負荷抵抗は 1kΩ<RL<500kΩです。

ただし、この範囲ならばどこでも絶対大丈夫、というわけではありません。

負荷抵抗の値をむやみに高くすると、次のような問題も起きやすくなります。

- 出力の信号レベルが負荷変動に影響されやすい。

- 周辺回路のノイズを受けやすい。

- 動作速度が遅くなる。

したがって、負荷抵抗RLの大きい方の限界は最小限の5倍以下、この例の場合、電源電圧VCCが5Vならば、5kΩ以下くらいにするのが一般的です。

出力電流を流すために必要な入力電流(IF)

では逆に、出力電流(IC)が5mAも要らなくて、仮に2mAで良いとしたら、入力電流(IF)はどれくらいあれば良いのでしょうか?

まず、寿命の面から逆算しますと、初期値としては出力電流は2倍の4mAが流せなければなりません。

そこで、最初に説明した「コレクタ電流IC) vs コレクタ・エミッタ間電圧VCE」の図に、IC=4mA@VCE=1Vの曲線を引いてみると、およそ次の図の破線のようになります。

図12 コレクタ電流(IC) vs コレクタ・エミッタ間電圧VCEの例

この図から、およそIC=10mA@VCE=5Vと見ることができます。

これを前述の「電流伝達率CTR vs 順電流(IF)の例」上の破線で見ると、IF=10mAのときおよそCTR=100%ですから、入力電流(IF)が10mAあれば上記出力電流、つまり初期値で4mA@VCE=1V、寿命いっぱいの時点でその半分の2mA@VCE=1Vを流すことが可能であることが分かります。

しかし、このときの入力電流は電流伝達率CTRが規格バラツキと経時劣化を含めて最小の状態を想定したものですから、当然CTRの初期値が大きいもの、そして特にその初期においては、必要電流よりも過大な入力状態と言えます。

その場合、動作速度が規格の値から期待したものよりも一般的に遅くなります。

この点、あらかじめ十分確認のうえ、必要な動作速度が必ず得られる品種を選ぶことが大切です。

また、場合によっては、CTRランク指定によるバラツキ範囲の限定が有効なこともあります。

アナログ動作は活性動作領域で動作させる

アナログ動作の代表例は一次二次間絶縁型のスイッチングレギュレータの帰還回路です。

直流量の帰還をするのに絶縁しなくてはいけない、という矛盾を解決するために、次の図のようにフォトカプラを使います。

図13 スイッチングレギュレータへの使用例

この場合、カプラにとっての入力はレギュレータにとっての出力側、カプラの出力はレギュレータの入力側ということになります。

そして、レギュレータの出力電圧と基準電圧とを比較するエラーアンプはレギュレータの二次回路(出力側)にあります。その電位差に応じてフォトカプラの発光ダイオードに流れる電流が増減し、発光ダイオードの光も増減します。

発光ダイオードの光量に応じてフォトトランジスタのコレクタ電流が増減します。

このことによって、結局フォトトランジスタのVCEが変化し、その電圧変化でレギュレータの入力電流が増減させられ、その結果、レギュレータの出力電圧が昇降します。

このとき、フォトトランジスタの負荷抵抗はスイッチングのときと同じく、エミッタ側でもコレクタ側でもフォトカプラの動作的にはどちらでもよく、全体の回路構成によってどちらかに決めます。

ここでスイッチング動作との違いは、アナログ動作の場合、次の図のように、フォトトランジスタが一般的にVCE>1Vの領域、つまり活性動作領域で動作するような回路構成で使用することです。

図14 スイッチングレギュレータの帰還回路でのフォトカプラ使用範囲

また、一般にフォトカプラは、CTR(電流伝達率)がとても大きなばらつきを持ちますから、それが問題にならないよう、エラーアンプやレギュレータの入力電流制御利得を非常に大きくして使います。

これは普通のオーディオアンプや演算増幅器(OPアンプ)でも、実際に必要な利得の100倍から1000倍くらいの利得を持つ増幅回路を、帰還で低利得にして使い、結果的にばらつきやひずみを小さくしているのと同じです。

ただし、このような高利得の帰還制御回路は寄生発振などの不安定動作も起こしやすいので、位相補正回路を適宜挿入し、十分な位相マージンを確保して動作を安定させることが重要です。